News & Press releases

04.07.2024

16.01.2024

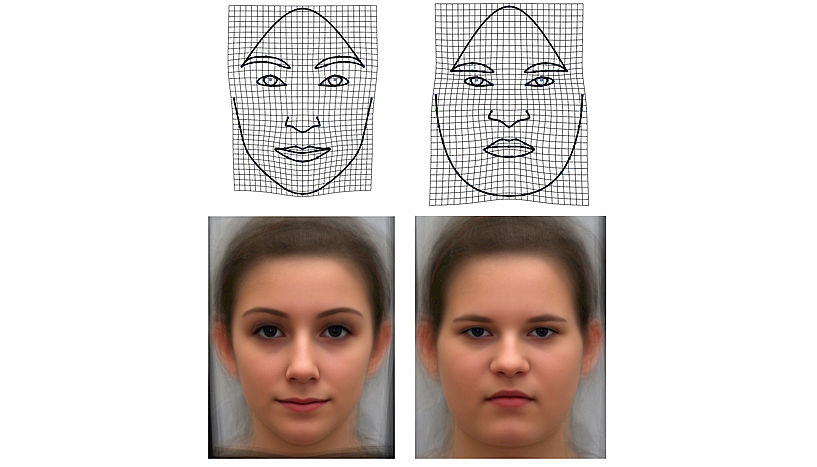

Muhammad Bilal Sharif has completed his PhD

20.10.2023

21.10.2022

VDSEE Completion Grant award

20.10.2022

01.01.2020

17.05.2018

04.05.2018

02.05.2018